こんにちは!気象学研究会10期の前田です。

秋学期も始まり、慌ただしくなっている頃かもしれませんが、皆様はどうお過ごしでしょうか。

私は、今学期で長いようで短いような学生生活が幕を閉じます。あと残りわずかではありますが、後悔がないよう目一杯楽しんで1日1日を過ごしたいと思っております。

さて、気象学研究会では、毎年、長期休暇(夏休み・春休み)を使って特別研究プロジェクトを行っています。

今回は、9/3~9/5で淡路島に行ったので、その活動についてご報告できればいいなと思います!

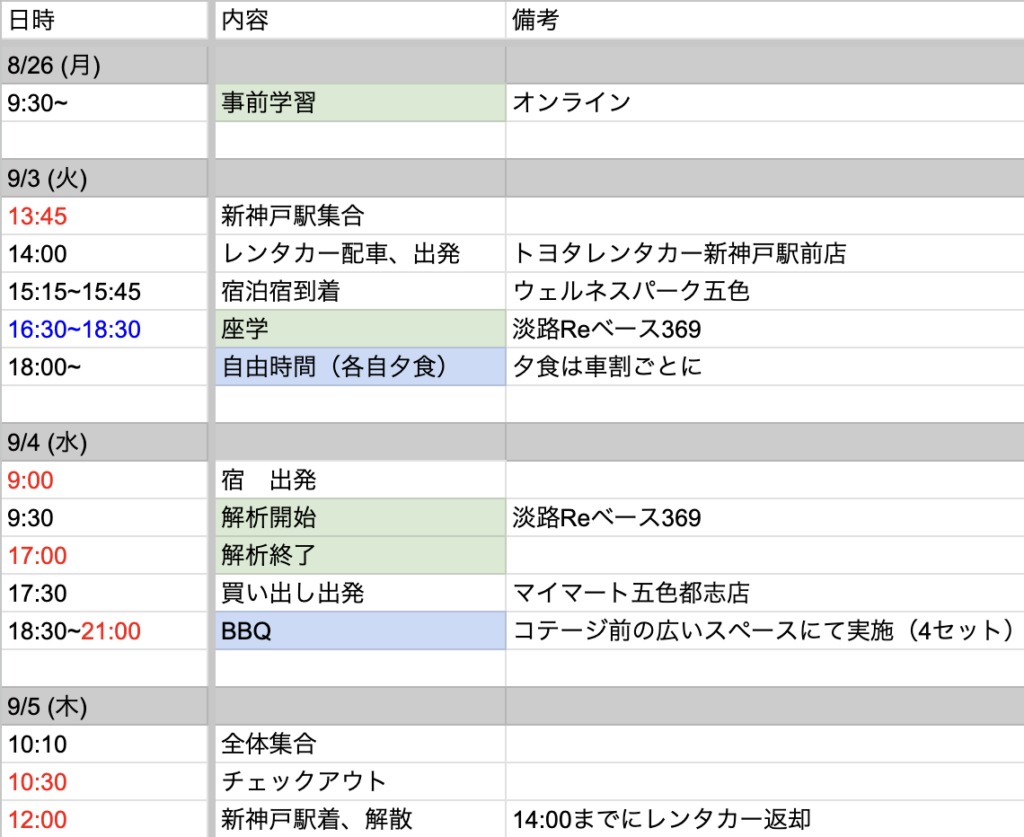

タイムスケジュールはこちら↓

今回の特プロのメインテーマは「突風回数の解析」です。

日本では、毎年梅雨前線や台風、線状降水帯による集中豪雨による災害は年々増加していますね。実際にデータからも過去数十年で豪雨の頻度は増加していることがわかっています。これらは地球温暖化が要因の一つと考えられており、今後も増加すると予測されています。

豪雨は、皆さんも想像のつく通り、人的・経済的に大きな被害をもたらします。また雨と共に同時に引き起こされるであろう突風も、歩行者や走行する車の転倒、建物の損傷など、引き起こされる被害は大きいと考えられます。 ですが、地球温暖化により、豪雨は増加していると聞いたことがあるけど、突風は増加しているとはあまり聞いたことがないのではないでしょうか?

そこで!気象学研究会では、「地球温暖化により豪雨は増加しているため突風回数も増加しているのではないか」という仮説を立て、突風の長期トレンド(長期変化傾向)をPythonを用いて解析しました!

詳細や成果については、11/23(土),24(日)で開催されるORF@SFCでポスターにまとめ、展示する予定なので、皆様ぜひ見にきてくださ~い!!!

最後に、解析の合間にバーベキューをしたり、観光をしたりしながら楽しい3日間を過ごすことができました!

気象学研究会のメンバーは優しい人がたくさんいて、温かい研究会です。もちろん毎週火曜日の4,5限にある授業だけでも仲良くなれる機会というのはたくさんあるのですが、やはり特プロは一気に打ち解けられる、仲良くなれる貴重な機会です。まだ、参加したことがないゼミ生の皆様、次の特プロはぜひ参加しましょう!!そして、特プロベテランの皆さんも是非続けての参加期待しています!!!

そして!今、ブログを読んでくださり、少しでも興味を持ってくれた方!ゼミの聴講、大歓迎です!気軽にご参加お待ちしてます!!

では、これにて、2024年夏特プロ@淡路島の活動報告を終わりにします!宣伝多くなっちゃったけど許してください!

また次の機会にお会いしましょう〜〜!!!